ここ数日は暖かい日が続いていますが、11月も後半に突入し冬の足音が聞こえてきました。

メダカを飼い始めてから7か月ほどが経過し、メダカ飼育に必要な知識はそこそこ得てきたつもりですが、いよいよ最難関といわれる『越冬』の時期に。

屋外飼育メダカの越冬・寒さ対策

越冬対策第1弾は『ビニールシート』

現在、発泡スチロール箱やトロ舟ビオトープなど10個くらいの水槽でメダカを飼育しているのですが、日当たりのあまり良くない水槽のメダカたちはガクッと活動量が落ちてきた感じ。

朝方は餌を食べず昼過ぎになって水温が少し上がってきた頃に少量パクパクするくらいです。

そこで、越冬対策の第一段階として、日光(紫外線)を確保しつつ冷たい風や雨を防げる【ビニールシート】を一日中被せてみることにしました。

これがなかなか良い感じで、ヒレが若干閉じ気味だった子なども少し元気が出てきたし、全体的に活性が上がっている気がします。

越冬の基本は冷気を避け、日当たりを確保すること

知り合いのメダカ専門家曰く、越冬においては「冷気を避ける」「日当たりの良い場所に置く」ことが基本だそうです。

病気対策に必須の紫外線をある程度確保しつつ、水温低下や水質変化につながる風や雨を防げるビニールシートは効果的だと思われます。

日当たりの良い第1ビオトープ(クローバーとバコパのビオトープ)では、メダカやミナミヌマエビ、ヒメタニシも元気に過ごしています。

バコパとクローバーは枯れることなく、今なお勢力争いを繰り広げています。

第1ビオトープのメダカたちは、まだまだ食欲旺盛で与えれば与えるだけパクパクと食べます。

みんなまるまると太っていて、かわいいですね。

このような状況では、餌やりを止めるタイミングの判断が難しくなります。

しかし、メダカ専門家曰く、「食欲があるうちは、1日1回でも餌を与えた方が体力を維持でき、元気に越冬できる確率が上がる」とのこと。

そのため、メダカたちが欲しがる間は少しずつでも餌を与えようと思っています。

越冬時は急激な環境変化を避け静かに見守る

ちなみに、越冬中に最も避けるべきことはメダカに「触る」ことだそうです。

メダカにできるだけダメージを与えないために早めに冬支度を済ませ、その後は環境が変わらないように静かに見守ることが失敗のない越冬対策の鍵となるそうです。

越冬対策第2弾は『稲藁』

ということで、越冬対策第1弾のビニールシートに続いて第2弾も早めに済ませておこうと思い、購入したのが『稲藁』です。

メダカの越冬に藁が有効な理由について調べてみると、藁に多く付着している「枯草菌(納豆菌・バチルス菌とも)」による水質浄化効果や、その枯草菌を餌とする微生物の存在などが大きく関係しているようです。

枯草菌による水質浄化効果

まずは水質浄化効果について。

越冬時には、基本的に水替えを行わないのがセオリーだと言われています。

しかし、メダカたちも少ないとはいえ、排泄物を出すため、水が多少汚れるのは避けられません。

枯草菌がこれらの水中の有害物質を少しでも分解してくれれば、メダカへの負担も軽減されるので、大変ありがたいことです。

我が家には水量の少ない飼育箱も多いため、枯草菌の水質浄化能力に大いに期待したいと思います。

魚を飼育し始めると、水槽内に魚の糞や食べ残しのエサなど有機物の汚れが初めに発生します。ここで最初の有機物分解バクテリアの働きによって、有機物が分解されてアンモニアになります。その後別の無機物を酸化還元するバクテリアの働きによって、アンモニア→亜硝酸→硝酸と変化していき、最終的に窒素ガスとなって水中から出ていきます。

ろ過の流れの最初の部分である有機物の汚れ・ゴミを分解するバクテリアはたくさんの種類がいます。有名なところですとバチルス菌があります(納豆菌、枯草菌とも呼ばれています)。

藁は越冬時のメダカの餌になる微生物を増やす

次に枯草菌を餌にする微生物の存在について。

越冬中のメダカは、積極的に餌を食べなくなりますが、半冬眠状態であっても時折水槽内の食べられそうなものを口にして栄養補給をするそうです。

そのような時に、すぐ近くに栄養豊富な微生物がいれば、メダカにとって大変ありがたいことでしょう。

藁を入れることで微生物が増えやすい環境が作られ、越冬時のメダカの貴重な食料源を確保できるというわけです。

気温によっては4日目ごろから肉眼で微生物が増殖しているのがわかるようになる。

植物プランクトン、パンドリナなどの細胞群体、小型の繊毛虫などが盛んに増殖する。

1週間たったころからツリガネムシ、アメーバ、ワムシ類など多くの微生物が観察できるようになる。

また、10 日ほどでミジンコが見られるようになる。

まぁ、水質浄化や微生物の効果が水温の低い冬にどの程度発揮されるのかは明確ではありません。

それでも、これらの効果によってメダカたちが少しでも元気に越冬できればと願っています。

寒さが特に厳しい地域では水面に藁を敷くことで寒気を和らげる効果も期待できそうです。ただし、藁が日光を遮りすぎないように注意が必要です。

通販で「ほんだ農場」の無農薬稲藁を購入

さて、この稲藁を手に入れる方法ですが、ホームセンターや通販(ネットショッピング)、個人間売買(オークション)など様々な選択肢があるようです。

私は、オークションをほとんど利用したことがなく、ホームセンターを回るのも面倒だと感じたため、今回は通販で購入することにしました。

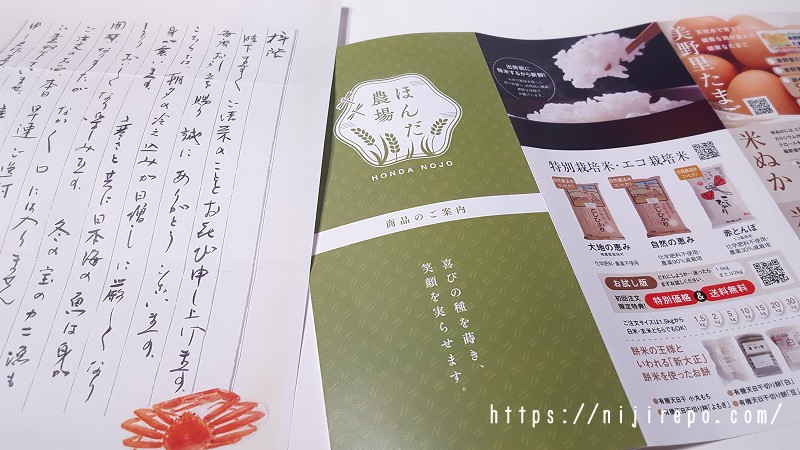

そして、見つけたのが『石川県加賀百万石ほんだ農場』というお店です。

同梱されていた小冊子によると、この農場は25年以上にわたって有機米や無農薬米を生産してきた農家であり、お米だけでなく、こだわりの卵や米粉、健康食品なども販売しているそうです。

つまり、この農場で販売されている稲藁は無農薬有機栽培のお米から得られたものだということですね。

最近の農薬は害虫のみを選択的に駆除し、他の生物への影響が少ないものが多いようです。

しかし、私の水槽にはメダカだけでなくエビとタニシもいるため、農薬が使われていない方が安心だと思います。

➡農薬開発の環境安全性は、メダカと藻類と外来ミジンコで測られている|THE PAGE

藁の中には脱穀機から逃れたであろう稲穂も何本か含まれていました。どんな味がするのか興味があります。

補筆)少量なら「和香」さんの無農薬稲藁も選択肢に

多くの稲藁が必要なら「ほんだ農場」さんで購入するのがおすすめですが、少しの量でいいなら『和香』というお店の無農薬稲藁も選択肢に入ります。

楽天市場で60サイズのものを購入してみました。

「和香」さんの販売している稲藁は飛騨牛の餌用につくられた無農薬のものを農家から直接仕入れているとのこと。

「和香」さんは「ほんだ農場」さんのようにキロ単位ではなくダンボール箱60or100サイズに入る分だけという小分け販売で、値段は60サイズで1200円、100サイズで2600円程度(※2023年現在)。

稲藁の重さを量ってみると60サイズで大体180グラムくらいでした。意外と少ないですね。

ダンボール箱に入るように短めにカットされています。

ちなみに「ほんだ農場」さんは農家ですが、「和香」さんは観賞魚用品専門店なので稲藁以外にもいろいろなメダカ用品を販売されています。

楽天市場やAmazonでレビューをチェックしてみましたが、メダカの餌やクロレラ、PSBなどは結構な数売れているみたいだし評価も非常に高かったです。

稲藁導入後のメダカたちの様子と感想

無農薬の稲藁は、後の撤去が簡単にできるように簡単にまとめて水槽に入れました。

量としては、30Lの水槽に対して約100gの藁を目安として使用しました。

稲藁を入れる前にアク抜きを行う人もいるようですが、そのまま入れても水が少し茶色くなる程度のようなので、私はアク抜きをせずにそのまま入れることにしました。

乾燥しているので最初はなかなか沈まないけど数日経つとだんだんと馴染んできます。

ビオトープへの稲藁の投入はもう少し様子を見てからと考えていますが、とりあえず発泡スチロールの水槽には全て入れました。

投入後数日しか経過していないため、目に見える変化はまだありません。

ただ、メダカたちは藁の隙間に入ったり下に潜ったりと何だか楽しそうに泳いでいるように見えます。

また、メダカの状態も投入前と比べると少し良くなったような気がします。

稲藁を入れることで増えた動物性プランクトンによって植物性プランクトンが食べられ、グリーンウォーターがクリアウォーターにならないかなど、気になる点はいくつかあります。

そのため、今後も注意深く観察していきたいと思います。

➡(当ブログの記事)メダカ飼育水がアルカリ性になる謎 グリーンウォーターはpH10以上?

これにて、メダカの越冬・寒さ対策第2弾「稲藁投入」は完了。備えは準備万端、さあ来い冬!

#メダカ #稲藁 #越冬