新型コロナウイルスによる自粛の毎日を有効に使うために、今年からメダカの飼育を始めて早5か月が経過しました。

ネットで調べた知識を基にビオトープを立ち上げ、お隣さんからメダカを分けてもらい、ネット通販ショップでミナミヌマエビやヒメタニシ、改良メダカを購入するなど、この短い期間でいろいろなことができたと思います。

→(当ブログの記事)【準備編】初心者がベランダでメダカのビオトープに挑戦してみた

個人的に一番大変だったのは、夏の暑さ対策や雨対策です。

最初は日光を遮るために水槽を完全に覆う蓋をしてずっと暗いままにしていたので、メダカが病気(尾ぐされ病など)になってしまい、塩浴で治療したりと本当に疲れました。

→(当ブログの記事)ビオトープに入れるメダカは体が強くて健康な個体を選ぶのが最重要

それを教訓に、暑さ対策には簾を使い、雨除けには紫外線を確保できる透明なビニールシートを使用しました。それ以降は、メダカたちも病気になることなく元気に夏を越すことができました。

まだ最大の難関ともいわれる越冬を終えていないので、メダカ飼育の全てが分かったとはいえませんが、いろいろと楽しみながら学んでいる最中です。

→(当ブログの記事)メダカの越冬対策のために稲藁(無農薬有機栽培)を通販で購入

メダカの飼育水がアルカリ性になる現象

それでは本題の「メダカの飼育水とアルカリ性」について。

きっかけは先日立ち上げた【レンガのビオトープ】です。

セメント素材のレンガは水のpHをアルカリ性に傾けてしまうのでしっかり「アク抜き」をしてビオトープに入れました。

水溶液中の水素イオン濃度を指す指数。水溶液は基本的に0~14の数値の範囲に収まり、雑貨工業品品質表示規程では7付近が中性、7より小さいと酸性、7より大きいとアルカリ性になる。

メダカ飼育に適した水は弱酸性~弱アルカリ性(pH6.5~7.5程度)。

→(当ブログの記事)メダカビオトープにレンガを入れる時はpHに注意!セメント素材はアク抜きが必要?

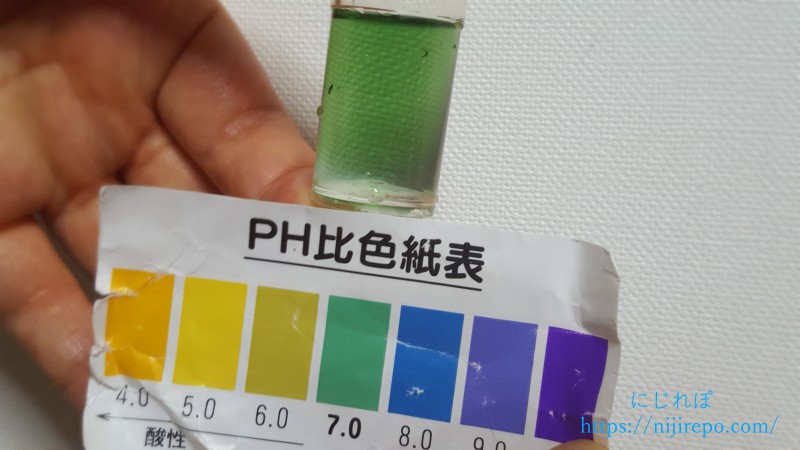

しかし、立ち上げから数週間後、どうにもミナミヌマエビの調子が思わしくない(ツマツマに勢いがない)ので、ビオトープ内のpHを測ると…

アオッ!というより紫!!

なんと、pH9程度のアルカリ性じゃないですか。

ネットで調べると、メダカに適した水はpH6.5~7.5の弱酸性~弱アルカリ性で、ミナミヌマエビも大体同じくらいだそうです。

でも、メダカやヒメタニシは問題なく元気なのに、ミナミヌマエビだけがちょっと弱ってる感じなんですよね。メダカよりミナミヌマエビのほうが繊細なのかもしれません。

まあまあ念入りにレンガのアク抜きをしたのに、まだアルカリ物質が出ているのかと不思議に思いましたが、とりあえず水を半分くらい替えて、しばらく様子を見ることにしました。

しかし、数日後にpHを測ってもやっぱりアルカリ性。なんでや…。

飼育水が昼間はアルカリ性で夜は中性に変化?

納得できずにその日の夜にもう一度pHを測ってみると…

なぜか中性付近になっていました。全く意味が分からない。

昼間はアルカリ性なのに、夜になると中性になる。ということは、レンガが悪さをしているわけではなさそうですね。

試しに別の飼育容器【メダカの2世帯住宅】(チャームで購入)内のpHを測ってみると…

夜は中性付近で…

昼間はなんとド紫!

レンガのビオトープ以上のアルカリ性で、pH10.0くらいいってそうです。

メダカは両方のビオトープとも元気そうに泳いでいますが、よくこんなアルカリ性の中で生きられるなと感心してしまいます。

ついでに別のビオトープ【クローバーとバコパのビオトープ】のpHも測ってみることにしました。

夜は他の水槽と同じく中性で…

昼間も緑の中性付近を示しています。なんでやねん…

【レンガのビオトープ】と【メダカの2世帯住宅】の水は、夜は中性付近で昼間はアルカリ性を示すのに対し、【クローバーとバコパのビオトープ】は夜も昼も中性を保っているようです。

メダカ飼育水のpHと光合成の関係

このメダカ飼育水のpHの不思議は、どうやら「光合成」が深く関係しているようです。

植物が葉に日光を受けて、生活や成長に必要なデンプンなどの栄養分と酸素をつくりだす働きのこと。

メダカについての記事ではありませんが、「湖沼水のpHについて」という、今回の話題にぴったりの記事を見つけましたので、以下に引用します。

湖沼水は、特に夏季の成層期には、表層は植物プランクトンの光合成によって二酸化炭素が消費されるためにアルカリ側に傾き、底層はプランクトンの遺骸の分解に伴って二酸化炭素や有機酸が生成するため酸性側に傾く。河川でも、水深が浅く(日光が河床まで届く)水が停滞するような場所では、河床の付着藻類の光合成のためにpH値が高くなり、同時に溶存酸素も高くなることがある。

光合成は藻類が葉緑素と日光のエネルギーのもとに、水中の二酸化炭素(CO2)と水を使ってデンプンと酸素(O2)に変える作用である。水中のCO2は少量であるため、藻類は、炭酸水素イオン(HCO3-)をカルボニックアントヒドラ-ゼの触媒作用によってH2CO3とし、脱水反応でCO2として利用する。その結果、停滞水域であれば、水中のHCO3-は減少し、O2が増加し続けることになる。

水中の炭酸ガスは次式の化学平衡にあり、水質のpH値を左右する。

CO2+H2O⇔H2CO3⇔HCO3+H+⇔CO32-+2H+

光合成によってHCO3-が減少すれば昼間のpH値は上昇することになる。しかし、夜間は藻類の呼吸作用により、逆に水中のO2を消費してCO2を放出し、HCO3-濃度が高くなるためpH値は低くなり、溶存酸素(DO)も減少することになる。植物の光合成によるpHの上昇について|山口県環境保健センター

カルボニックなんたらとかは少し難しくて分からないところもありますが、全体像はなんとなく理解できました。

要するに、飼育水の中の植物プランクトンや藻類が、日光の当たる時間帯に光合成をするので、その時間帯は飼育水がアルカリ性になります。

一方、夜間は藻類の呼吸作用で酸素を使って二酸化炭素を出すので、pHが下がるという仕組みのようですね。

確かに、【レンガのビオトープ】と【メダカの2世帯住宅】にはアオミドロっぽいものがかなりついています。

一方、昼夜ともにpHが中性だった【クローバーとバコパのビオトープ】は、ミナミヌマエビとヒメタニシの完璧な仕事によって、アオミドロなどの藻類の発生がほぼありません。

このビオトープにはバコパやクローバー、ホテイアオイなどの植物は存在していますが、これらの植物には藻類のようにpHを大幅に変化させるほどの力はないのでしょう。

メダカの飼育水がアルカリ性になる謎は解けたので、翌日から少しずつアオミドロを除去し、pHを測ってみました。すると、以前より中性寄りのアルカリ性になっていました。

アルカリ性の環境だと藻類も育ちやすいような気がするので、やはり藻類は適度に除去しておいたほうがいいですね。

グリーンウォーター(青水)のpHは強アルカリ性

メダカの飼育水がアルカリ性になるのは、水中の植物プランクトンや藻類が光合成をするからだということが分かりました。

そこで、次に浮かんできたのは、植物プランクトンの塊のような「グリーンウォーター(青水)」のpHは一体どれくらいなのだろう?という疑問です。

現在、うちではめだか本舗さんで購入した「三色通常鱗-豊柄(ゆたがら)-」と「深紅」をグリーンウォーターで育てています。

そこで、このグリーンウォーターの飼育水のpHを測ってみることにしました。

とんでもない紫!

間違いなく10.0以上で、11.0くらいにまで達していそうです。

ちなみに、私は毎日底のフンやエサの残りをスポイトで吸い取り、足し水をしているので、比較的新しいグリーンウォーターを維持できていると思うのですが、それでもこのような高いpHを示しているのです。

しかし、当のメダカたちは至って元気でエサもよく食べますし、病気ひとつしていないんですよね。

メダカに適した水はpH6.5~7.5の弱酸性~弱アルカリ性、というのは一体なんだったのか…。

pH11という高い値でメダカが元気に生きられることに不思議さを感じたので、再度ネットで少し調べてみました。

すると、グリーンウォーターはちょっと特殊な飼育水だと言っている人がいました(Yahoo!知恵袋で見つけました)。

その特殊な点とは、グリーンウォーターをコーヒーフィルターで濾してからpHを測ると、pHが結構下がること。

光の加減で分かりにくいですが、8.0より少し高いくらいまで下がっています。

11.0→8.0だからかなり下がってますね。

一方、【メダカの2世帯住宅】の飼育水で同じ実験をしてみたところ、pHはほとんど変化しませんでした。

グリーンウォーターは普通の飼育水と違ってドロッとした質感で、濾す際にもその違いを感じました。このドロッとしたものの正体が植物プランクトンなのでしょうか。

私が使用しているpH測定液は、細かい植物プランクトンにも反応してしまい、強アルカリ性と判定されてしまったのかもしれません。

しかし、植物プランクトンを除いた水自体は弱アルカリ性であり、それがメダカが元気に生存できる理由なのではないでしょうか。

そうでないと、たとえメダカが強い生命力を持っているとはいえ、pH11という過酷な環境に長時間さらされて、普通に生きていられるはずがないと思います。

グリーンウォーターについての謎はまだ完全には解明されていませんが、メダカの飼育水とpHの関係について、ある程度理解が深まったことで、すっきりとした気持ちになりました。

まとめ

- メダカの飼育水が昼間はアルカリ性になり、夜は中性付近に戻る現象が見られた

- これは水中の植物プランクトンや藻類が日光の当たる時間帯に光合成を行い、夜間は呼吸作用により二酸化炭素を出すためであることが分かった

- 藻類の少ないビオトープでは、昼夜でpHの変化はほとんど見られなかった

- グリーンウォーター(青水)のpHを測定したところ、pH10以上の強アルカリ性を示した

- グリーンウォーターをコーヒーフィルターで濾すとpHが8程度まで下がった

この記事では、メダカ飼育水のpHが昼夜で変化する現象について調べ、その原因が水中の植物プランクトンや藻類の光合成と呼吸作用であることが分かりました。

また、グリーンウォーターの特殊性についても触れ、メダカの生存とpHの関係について考察してみました。

pH値は水質を評価する上で重要な指標の一つです。興味のある方は、ぜひご自身の家のメダカ飼育水のpHを測定してみてください。

#メダカ #グリーンウォーター #pH

参考にさせていただいた記事・サイト